Vue aérienne Château d’AGASSAC

Pour accéder au rang de crus exceptionnels que faut-il ? « Il n’y a pas de recette miracle. Notre réussite, c’est la combinaison d’un ensemble d’éléments et en premier lieu, la récompense d’un travail d’équipe mis en œuvre sur le long terme », affirme d’emblée, Jean-Luc Zell, régisseur et general manager du Château d’Agassac.

Agassac, c’est un vignoble créé entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle par la famille de Pommiers. Son terroir se déploie sur deux terrasses emblématiques. Dix-sept hectares du domaine sont implantés sur la terrasse 4 et les 28 autres hectares sur la terrasse 5, moins argileuse et plus gravelo-sableuse. C’est l’ensemble formé par ces deux terrasses de graves qui confère aux vins du château leur typicité, plus axée sur la précision que sur la puissance. Expression de l’identité de leur terroir, ils présentent millésime après millésime une même patte qui fait leur singularité.

Le classement du Château d’Agassac découle également du travail accompli par toute une équipe depuis la reprise du domaine par Groupama en 1996. « Pierre à pierre et pas à pas, nous avons eu la chance de pouvoir tout reprendre de A à Z. » Il a fallu remettre le terroir en culture pour lui permettre de produire à nouveau des grands raisins et des grands vins, identiques à ceux façonnés sur ces mêmes terres au début du XXe. Ne disposant pas d’archives, le travail s’est fait en achetant des vieux vins dans les enchères pour comprendre le fonctionnement particulier de ce terroir. En parallèle, la propriété a été restaurée en commençant par les vignes puis le cuvier, les chais et enfin le château.

Château d’Agassac, c’est aussi un patrimoine exceptionnel : un château du XIIIe, un chai et un pigeonnier classés. Une fois ce patrimoine restauré, le domaine s’est ouvert au public, un secteur d’activités dans lequel il a été précurseur et qui lui a valu de remporter les Best of Wine de l’œnotourisme à 5 reprises. Aujourd’hui, la propriété qui possède aussi un restaurant, La Table d’Agassac, reçoit chaque année près de 20 000 visiteurs pour des visites, des séminaires ou des évènements.

« Nous travaillons en vrais paysans », explique aussi Jean-Luc Zell. Sur ce domaine de 90 hectares, on compte « seulement » 45 ha de vignes. Le reste se répartit entre 30 ha de céréales et 15 ha de parc. « C’est ce qui nous permet de garder les pieds sur terre » poursuit-il. Forêt, marais et vignes, Agassac possède tous les biotopes médocains qui interagissent pour former son terroir. Nombre de ses parcelles étant proche d’habitations, au moins 60% d’entre elles sont traitées en bio et toutes font l’objet d’un contrôle rigoureux, le domaine étant par ailleurs classé ISO 14001, HVE et engagé dans une démarche RSE.

Une belle rencontre entre Souleymane Diamanka et le Caroline Decoster, avec un résultat poétique et délicat.

Nathalie Warnez remplace Fabienne CORTADI à la tête du CDV.

Nathalie Warnez remplace Fabienne CORTADI à la tête du CDV.

Nathalie Warnez est originaire des Hauts-de-France et installée dans la région Nouvelle Aquitaine depuis 2 ans. Passionnée par le Sud-Ouest, elle assure avec enthousiasme la relève de Fabienne CORTADI depuis Février 2020.

Nathalie WARNEZ a travaillé pendant 11 ans en tant que Cadre Commercial International au sein d’Euro-Tech Distribution, grossiste en petit électro-ménager. Elle a précédemment travaillé dans la grande distribution et a occupé le poste de Manager de l’offre Internationale, au sein d’Auchan.

Fabienne Cortadi a débuté sa carrière au sein de l’association CDV, elle était directrice du concours Challenge International du Vin depuis 1994, sous la présidence de Xavier Carreau. En 2000, elle a participé à la création d’un second concours : les Citadelles du Vin. Fabienne CORTADI ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle n’aura pas pu accompagner les concours 2020 et faire ses adieux à la profession :

« Les évènements liés à la crise sanitaire ne nous ont pas permis de rendre hommage à Fabienne CORTADI. Nous la remercions grandement pour toutes ses années d’investissement et pour le travail accompli au sein de l’association CDV. Son professionnalisme a permis aux concours Challenge International du Vin et Citadelles du Vin d’être reconnus tant en France qu’à l’international. » Jean–Philippe Pricart, Président Concours des Vins.

Pendant 20 ans, Lydia Héraud travaille à la direction du service communication d’une grande structure coopérative et gère en parallèle une exploitation agricole avec son mari. Élue municipale depuis 2001, elle se consacre depuis 2014, exclusivement à ses mandats d’élue locale. Aujourd’hui, Lydia Héraud occupe les fonctions de maire-adjointe de Val de Livenne et maire-déléguée de Marcillac, ainsi que celles de Présidente de la Communauté de Communes de l’Estuaire, un ensemble qui regroupe 15 000 habitants, 14 communes et une vaste superficie de territoires viticoles.

Depuis 2016, Lydia Héraud siège également au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine où elle est en charge de la viticulture et des spiritueux. Dans ce cadre, elle pilote le projet VitiREV, un programme né en 2017 de la volonté d’« innover pour des territoires viticoles respectueux de l’environnement ». Comme aime à le souligner l’élue, VitiREV se distingue par son ampleur sans précédent et la grande diversité des acteurs qu’il réunit : syndicats professionnels (CIVB, BNIC, IVBD, IVSO), chambres d’agricultures, organismes de recherche (INRA, BSA, ISVV, IFV, universités), structures d’innovation (Cluster Inno’vin, Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, PME et start-up régionales, GIP ATGeRi), État (DRAAF), mais aussi communes, associations, lycées agricoles et coopératives.

Pour bien prendre la mesure de ce projet, Lydia Héraud rappelle que la Nouvelle-Aquitaine se place avec ses 216 000 hectares de vignobles et 13 000 exploitations au premier rang des régions viticoles européennes en valeur. Dans la région, 120 000 emplois directs et indirects sont liés à la viticulture qui enregistre un chiffre d’affaires de 7 milliards par an. Le projet VitiREV découle de l’importance de ce secteur au plan régional, de même que des enjeux communs auxquels sont confrontés les 10 départements aquitains : impact du changement climatique sur les vignobles, exposition de la viticulture aux maladies, préservation de la biodiversité et forte demande en faveur de la diminution des intrants. « Portés par l’envie d’aller plus vite et plus loin ensemble », explique-t-elle, « les acteurs concernés ont élaboré un projet permettant à leur région de concilier performance viticole et qualité de vie sur leurs territoires à l’horizon 2050. »

Grâce au travail réalisé en amont, VitiREV figure parmi les 24 candidats retenus par l’Appel à Projets Territoires d’Innovation porté par la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cette sélection vient récompenser la réflexion qui a alimenté le projet. Elle constitue également un levier non négligeable de mise en œuvre des actions de ce programme, la région ayant obtenu une enveloppe de financement de 73,6 millions d’euros sur 7 ans. Sur cette enveloppe, 60 millions sont destinés à investir dans des entreprises régionales proposant des solutions de substitution aux intrants classiques comme la robotique, les outils d’aide à la décision, les produits de biocontrôle, etc. Tandis que 13,6 millions doivent servir à subventionner des programmes portés par des interprofessions, coopératives, associations ou collectivités.

Projet tout à la fois sociétal, environnemental et économique, VitiREV est conçu pour fédérer viticulteurs et citoyens autour d’initiatives communes, diffuser les bonnes pratiques et rendre les territoires viticoles attractifs pour tous. Ce programme tend également à proposer de véritables alternatives aux traitements phytosanitaires de la vigne pour le bien-être des habitants de la région, des viticulteurs et pour favoriser la biodiversité. Sa portée économique est non négligeable puisqu’il doit permettre de renforcer la compétitivité, le rayonnement et l’attractivité de la filière et des territoires viticoles. VitiREV ambitionne aussi d’accélérer la transition numérique de la filière viticole et de faire évoluer les métiers viticoles en favorisant l’adoption de bonnes pratiques agroécologiques.

Dans sa recherche d’alternatives aux traitements de la vigne et d’amélioration des pratiques agricoles, VitiREV se nourrit de la concertation citoyenne au travers de la création de 14 laboratoires d’innovation territoriale. Répartis dans toute la région, ces labos rassemblent acteurs viticoles et habitants des territoires autour de projets d’expérimentation sur la question du bien vivre sur les terres viticoles. Travail de la terre, implantation de cépages résistants, robots au lieu de désherbants, autant d’initiatives portées depuis septembre dernier par ces 14 entités et susceptibles d’être dupliquées ailleurs à l’avenir.

Aujourd’hui, VitiREV compte plus de 130 partenaires déjà engagés avec la possibilité d’ajouter de nouvelles actions dans les années à venir. Dans le contexte actuel de crise du monde viticole, Lydia Héraud estime primordial de veiller à ce que le programme se déploie dans les meilleures conditions. Face à l’évolution des comportements, aux demandes des consommateurs pour davantage de bio et pour des vins plus « légers » VitiREV peut permettre d’élaborer une réponse qualitative à la crise, « aider à travailler le structurel, comment produire probablement moins, mais surtout mieux pour une meilleure adaptation aux marchés dans le contexte de réchauffement climatique ». S’agissant plus particulièrement de la crise sanitaire du COVID sur le secteur viticole, Lydia Héraud rappelle qu’au-delà de l’impact commercial de celle-ci, il convient aussi « de ne pas relâcher les efforts et continuer de porter les questions environnementales. Suivre le programme d’action défini dans le cadre de VitiREV aidera à réaliser les conditions inscrites dans Néo terra, la feuille de route de la transition environnementale et climatique adoptée en juillet dernier par la région Nouvelle-Aquitaine. » .

Les signes de l’évolution de la pandémie liée au Covid-19 étant plutôt encourageants en Europe, le Concours Mondial de Bruxelles confirme que l’évènement aura bien lieu à Brno en septembre.

Les signes de l’évolution de la pandémie liée au Covid-19 étant plutôt encourageants en Europe, le Concours Mondial de Bruxelles confirme que l’évènement aura bien lieu à Brno en septembre.

L’ouverture progressive et harmonisée des frontières intra-européennes annoncée à partir du 15 juin donne confiance aux organisateurs qui se mobilisent pour organiser les séances de dégustation dans les meilleures conditions et acheminer les vins et les membres du jury jusqu’à Brno, en République Tchèque. De leurs côtés, les partenaires du Concours Mondial de Bruxelles, la région de la Moravie du Sud, le National Wine Center et le Wine Fund ne ménagent pas leurs efforts pour mener à bien cette organisation de prestige.

Les producteurs français et étrangers qui soulignent l’importance de cette compétition pour le secteur viticole ont massivement maintenu leur confiance dans l’organisation comme en témoignent les nombreux messages de soutien et le nombre important d’échantillons (plus de 8000 !) participant au Concours.

« Nous allons bien évidemment mettre en place un protocole sanitaire strict afin de garantir le bon déroulement des dégustations et un effort particulier sera consacré à la médiatisation et la diffusion massive des résultats. » déclare Thomas Costenoble, directeur du Concours Mondial de Bruxelles.

La ville de Brno en République tchèque accueillera la 27e édition du Concours Mondial de Bruxelles. Les séances de dégustations se tiendront du 04 au 06 septembre 2020 au parc des expositions de Brno, l’un des plus grands d’Europe. La ville trône au cœur de la Moravie du Sud, la plus importante région viticole du pays (96 % des vignobles). Ancrée dans les traditions, la région offre des paysages d’un autre temps.

Le Concours Mondial de Bruxelles est une compétition internationale au cours de laquelle plus de 9000 vins sont présentés par des producteurs pour être dégustés et évalués par un panel d’experts. Less dégustateurs chevronnés, originaires du monde entier dégustent les vins en compétition. Leur seul mot d’ordre : distinguer les vins dont la qualité́ est irréprochable, sans préjugé lié à l’étiquette ou au prestige de l’appellation. Le Concours fait partie des plus importants évènements internationaux du genre.

Souvenir de Aigle (2019)

L’agriculture assure un emploi permanent à 824 000 personnes, le nombre d’emplois liés est estimé à plus de 3 millions. Extraits de l’article Mon Viti.

L’agriculture assure un emploi permanent à 824 000 personnes, le nombre d’emplois liés est estimé à plus de 3 millions. Extraits de l’article Mon Viti.

L’agriculture assure un emploi permanent à 824 000 personnes qui occupent, dans sept cas sur dix, des fonctions d’actifs dirigeants. Bien que ce nombre d’actifs continue à diminuer (- 2 % par an entre 2010 et 2016), le nombre d’emplois liés, en amont et en aval, à l’agriculture est estimé à plus de 3 millions, ce qui en fait le deuxième employeur de France. Parmi ces emplois, on peut trouver, par exemple, en amont, les semenciers, les fabricants de matériel agricole et d’engrais et, en aval, les commerçants de gros et l’industrie agroalimentaire. Certaines études prennent en compte le travail dans les commerces de bouche (boulangeries, boucheries) et les grandes surfaces. Selon les sources, un emploi sur une exploitation agricole génère de 0,7 à cinq emplois indirects liés à l’agriculture.

Source : Vin et société.

L’agriculture crée beaucoup d’emplois indirects ou induits. Mais ces derniers sont bien difficiles à recenser. L’organisation de producteurs de noix et de noisettes Unicoque s’est rapprochée du laboratoire Crief, de la faculté des sciences économiques de Poitiers, afin d’estimer le nombre d’emplois générés par le travail d’Unicoque. Les chercheurs se sont appuyés sur les fichiers des fournisseurs d’Unicoque, le fichier des achats de noix et de noisettes aux producteurs, le fichier des ventes, le fichier des ressources humaines, les comptes des exercices et des données collectées auprès de l’Insee. Selon l’étude, pour un emploi direct chez Unicoque, six emplois sont générés en France ! En effet, Unicoque compte 93 emplois directs (employés de l’organisation), 289 emplois indirects (les producteurs et les fournisseurs) et 268 emplois induits (liés à la consommation des ménages de noix et noisettes Unicoque). L’organisation génère ainsi 650 emplois. 24 % concernent directement l’agriculture (dont les producteurs), 18 % le commerce (dont Unicoque), 14 % l’administration publique, 11 % les activités scientifiques et techniques, 7 % la fabrication de produits industriels, 4 % les autres services, et 22 % les autres secteurs.

Au niveau mondial, les profils de sauvignon les plus récents et les plus typés ont émergé, contre toute attente, dans la région de la Styrie du Sud, dans la partie méridionale de l’Autriche, il y a une dizaine d’années. Sous l’effet du climat frais, des coteaux alpins très abrupts et – sans doute – d’une touche de retenue typique de la culture autrichienne, la dimension plus sauvage du sauvignon a été domptée pour assumer une pureté et une austérité linéaires que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce sauvignon-là ressemble plus à du riesling bien sec. Tout cela nous ramène au sauvignon slovène d’aujourd’hui. Partageant sa frontière nord avec la Styrie du Sud, la Slovénie est apte à élaborer du sauvignon autrichien, mais elle se démarque aussi par sa capacité à proposer une diversité de styles de type « Štajerska », métissé de nuances slaves plus chaleureuses, plus piquantes et plus passionnées.

La fameuse route en forme de cœur du côté slovène de la Styrie du Sud et la frontière avec la Styrie.

Au cours de la dernière décennie, trois facteurs culturels ont donné un bon coup de pouce à la culture du sauvignon slovène. Tout d’abord, les Slovènes ont observé les efforts concertés de la Styrie voisine pour élaborer du sauvignon hautement qualitatif et se sont rendu compte qu’ils avaient le potentiel de réussir tout autant.

Deuxième étape importante : la conférence dédiée au sauvignon en 2014 à Zagreb, qui avait pour thème « Un cépage, trois pays, trois régions, un terroir ». Cette conférence s’est avérée déterminante pour rétablir les liens entre l’Autriche, la Slovénie et la Croatie, qui partagent le « terroir styrien » austro-hongrois.

Troisième facteur : la création du festival de dégustation Salon Sauvignon* à Ptuj. Cet événement annuel sur une journée, orienté vers les consommateurs, a créé le buzz parmi un public de jeunes, impatients de découvrir et de se ranger du côté des profils de sauvignon les plus novateurs. Le sauvignon est devenu sexy.

En filigrane s’opérait une révolution technologique qui a permis d’améliorer sans cesse la qualité des vins slovènes au cours des deux dernières décennies.

Janez Valdhuber, professeur à l’université de Maribor et œnologue chez Falot, précise que les avancées qualitatives du sauvignon ont été nettement favorisées par la transition vers les cuves en inox sous maîtrise de températures, et par l’utilisation et le perfectionnement de levures inoculées qui « optimisent les précurseurs d’arômes du sauvignon ». Il souligne par ailleurs, « une grande tendance à s’appuyer sur la macération pelliculaire avant de presser les raisins ».

L’évolution des pratiques culturales a également joué un rôle majeur. Janez Valdhuber indique que le passage du système traditionnel de palissage « à deux bras par pied (Guyot double) au Guyot simple actuellement en vigueur a été un facteur déterminant ». Cette transition a entraîné une baisse significative des rendements, qui sont passés à 1-1,5 kg/cep, ce qui a favorisé une maturité équilibrée et une plus grande concentration dans les raisins. Selon le professeur universitaire, « les vignerons obtiennent ainsi une maturité optimale neuf années sur dix désormais, contre deux à quatre sur dix auparavant ».

Janez Valdhuber résume dans les grandes lignes l’évolution des profils de sauvignon au fil du temps : « Dans les années 1990-2000, il existait pléthore de vins à base de sauvignon avec du sucre résiduel [8-20 grammes], conjugué à une acidité relativement élevée (liée au climat plutôt frais). De nos jours, on trouve plus de fruité et un très bon équilibre gustatif. Il existe encore quelques sauvignons « verts », mais on est surtout sur des profils fruités dorénavant ».

La production de sauvignon est centrée sur deux zones. La région de Štarjerska est la plus vaste et la plus fraîche ; elle couvre la majeure partie de la Slovénie orientale (ancienne Basse-Styrie). Les sous-régions de Brda et Vipava, situées à l’extrême ouest du littoral slovène, sont considérablement plus chaudes, bordant les régions italiennes du Frioul et de Collio et sous influence du climat méditerranéen.

De nombreux producteurs slovènes imaginent un style slovène styrien dominant qui serait plus léger, plus floral et plus fruité que celui de la Loire, et moins herbacé et exotique que dans l’Hémisphère sud. La recherche de la netteté et de la pureté fait l’unanimité. Le sauvignon slovène frappe principalement pour son côté plutôt sec (0-3 gr) et la pureté de son fruit. Globalement, les vins affichaient un bon niveau d’acidité naturelle, bien équilibré par rapport à la maturité du fruit. L’absence d’arômes végétaux puissants conférés par les pyrazines semble généralisée.

Il est intéressant de noter que dans les régions plus fraîches, les arômes caractéristiques de buis se substituent au registre végétal plus vert. Les notes d’épices, de fleurs et de menthe sont également courantes, associées aux arômes de fruits de type agrumes, groseille à maquereau et pomme Granny-Smith. Les vins plus chaleureux provenant de Jeruzalem-Ormož se montrent globalement plus corsés, moins floraux, plus fruités et moins acides. Les cuvées issues des régions côtières sont encore plus chaleureuses, plus amples, beaucoup plus fruitées (dans le registre pêche et fruits exotiques) et moins acides.

Partant de là, je pense que le sauvignon slovène est en route vers un avenir glorieux

Source : Comité Sauvignon

Les organisateurs du Concours Mondial du Sauvignon ont mis en place un comité de pilotage composé de 8 professionnels du vin ayant des compétences rédactionnelles et une connaissance du cépage. Ils constitueront, au fil des mois, un fonds documentaire dans lequel professionnels et consommateurs pourront aller puiser pour en savoir plus sur ce cépage aujourd’hui omniprésent dans le monde, mais qui n’a sans doute pas encore révélé toutes ses qualités et ses spécificités.

Les membres du Comité de pilotage : Pedro Ballesteros : Master of Wine (Espagne) ; David Cobbold : journaliste à Vino BFM, Les 5 du vin (Royaume-Uni/France) ; Carien Coetzee : Basic Wine, Sauvignon Blanc South Africa ; Valérie Lavigne : chercheur-professeur (France) ; Sharon Nagel : journaliste freelance (Royaume-Uni/France) ; Deborah Parker Wong : SOMM Journal et The Tasting Panel (USA) ; Maurizio Valeriani : www.vinodabere.it (Italie,) ; Paul White : journaliste au World of Fine Wine, Decanter (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, France) et Frédéric Galtier : consultant Desembolic (Espagne).

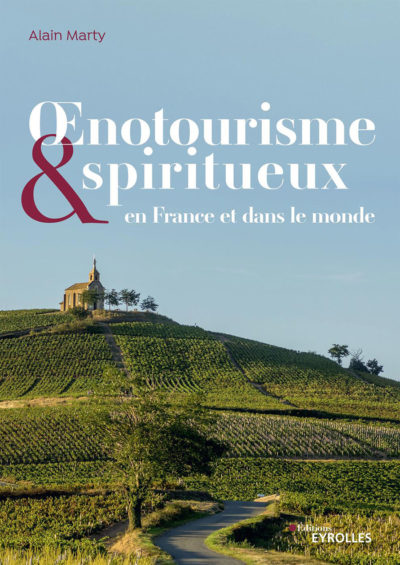

Alain Marty, producteur et animateur de l’émission In Vino sur BFM Business vous propose de partir à la découverte de l’Oenotourisme mondial.

Alain Marty, producteur et animateur de l’émission In Vino sur BFM Business vous propose de partir à la découverte de l’Oenotourisme mondial.

Avec plus de 100 millions de visiteurs attendus dans le monde en 2025 et un chiffre d’affaires qui dépassera 40 milliards de dollars, les châteaux du Bordelais, les distilleries écossaises ou les rhumeries cubaines peuvent avoir le sourire malgré la crise actuelle.

L’oenotourisme et les visites de distilleries constituent désormais un axe majeur du développement économique d’un pays. Ce guide vous propose :

Alain Marty

Président-fondateur du Wine & Business Club, est producteur et animateur de l’émission In Vino (BFM Business, puis Sud Radio). Il est aussi chef d’entreprise, expert en économie des vins et spiritueux et auteur de douze livres. Il organisera l’année prochaine la première édition du Mondial de l’oenotourisme et du spiritourisme.

L’idée première est de mettre en place des chaînes de commercialisation en Circuit Court pour les petits producteurs de la région Aquitaine. Pour cela l’entreprise a engagé tout d’abord un travail d’information auprès des consommateurs, des commerces de proximité et des restaurateurs en mettant en valeur chaque ostréiculteur, son histoire et les spécificités de son produit. « La Déguste » développe en complément ses propres ventes en s’associant à la filière événementielle. Ou plus récemment en assurant la livraison aux particuliers pendant le confinement.

Le Circuit Court proposé permet de garantir la qualité et la compétitivité tout en rémunérant de façon juste et équitable des petits ostréiculteurs trop souvent écrasés par le système de distribution en place. Des rencontres entre restaurateurs et ostréiculteurs sont d’ailleurs organisées chaque mois pour renforcer et humaniser le lien entre ces deux métiers.

Un an après son lancement, et malgré l’épisode #Covid19 qui impacte fortement son activité, La Déguste a su convaincre près de 90 restaurants sur Bordeaux et le Bassin d’Arcachon. Elle compte une dizaine d’ostréiculteurs partenaires, essentiellement sur le Bassin bien sur puisqu’il s’agit de Circuit Court. Des contacts existent cependant à Oléron, en Bretagne et en Normandie.

« La Déguste » est partenaire d’EMYG, leader en oxygénation des eaux dédiées aux crustacés. Elle travaille à la mise en place de viviers de stockage intermédiaires, pour assurer une parfaite chaîne du vivant pour l’huître, du parc à l’assiette.

Cette société de négoce ostréicole au concept original a été créée en avril 2019 par Romain Bourgeois. Âgé de 27 ans, cet originaire du Bassin d’Arcachon a suivi un Master 2 Entrpreneuriat & Innovation à Kedge Business School Marseille. Il a ensuite bénéficié d’un contrat salarié de 10 mois au sein du Comité Régional de Conchyliculture afin de développer un réseau régional d’ostréiculteurs intéressés par son projet.