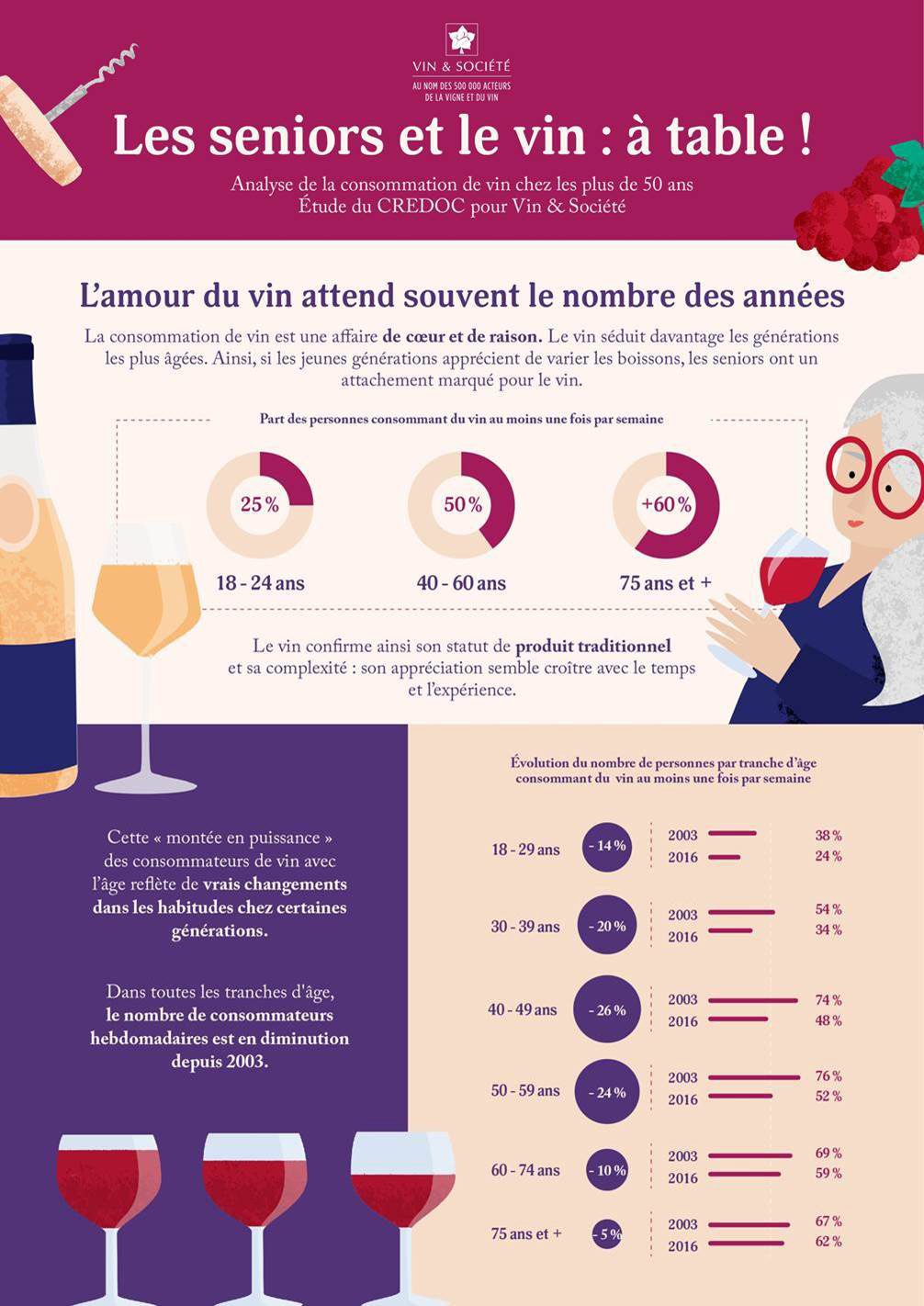

L’amour du vin attend le nombre des années

Si les jeunes générations apprécient de varier les boissons consommées, les seniors ont un attachement marqué pour le vin. Alors que seuls 25 % des 18-24 ans consomment du vin au moins une fois par semaine, cette part augmente de manière continue avec l’âge. Dès 40 ans, près d’un adulte sur deux consomme du vin au moins une fois par semaine ; ils sont plus de 60 % chez les 75 ans et plus.

Si ce constat reste vrai depuis 2003, il faut noter cependant que dans toutes les tranches d’âge le nombre de consommateurs hebdomadaires est en diminution. Reflet de l’évolution des modes de vie et des représentations, cette baisse de la consommation concerne toute la population. Les 40-60 ans sont la tranche d’âge où le taux de consommateurs s’est le plus significativement réduit depuis 2003 (-25% en 2016), alors que les 75 ans et plus ont très peu modifié leurs habitudes (-5%)

Les seniors, consommateurs plus réguliers

Davantage consommateurs de vin que les plus jeunes, les seniors sont aussi plus réguliers. Les occasions de consommation augmentent elles aussi de manière progressive avec l’âge. Ainsi, chez les seuls consommateurs de vin les 18-29 ans consomment en moyenne du vin 3,2 fois par semaine. De leur côté, les 75 ans et plus consomment en moyenne 7,7 fois du vin par semaine en 2016 : un reflet de l’association vin et repas particulièrement forte chez cette génération.

La place privilégiée du vin

Le déjeuner est le moment de la journée privilégié par les seniors pour boire du vin. C’est particulièrement vrai pour les 60 ans et plus. Le dîner constitue la deuxième occasion. Ce rapport dîner/déjeuner s’inverse avec l’âge : ainsi, les jeunes générations ne consomment quasiment pas de vin au déjeuner, mais en consomment majoritairement au dîner et à l’apéritif.

Alors que les jeunes générations associent quasi-exclusivement le vin à la convivialité (des repas de plus d’une heure, partagés à plusieurs personnes), excluant ainsi le vin de leur consommation quotidienne, les seniors apprécient de boire du vin dans toutes les occasions.

Découvrir l’article de Vin et Société

Vue l’incertitude liée au Covid-19, le Concours Mondial de Bruxelles aura finalement lieu du 21 au 23 mai à Luxembourg-Ville.

Vue l’incertitude liée au Covid-19, le Concours Mondial de Bruxelles aura finalement lieu du 21 au 23 mai à Luxembourg-Ville.

L’organisation de l’événement à Yinchuan (Ningxia) est reportée en 2022.

Le Concours Mondial de Bruxelles est une compétition internationale au cours de laquelle plus de 9.000 vins sont présentés par des producteurs pour être dégustés et évalués par un panel d’experts, sans préjugé lié à l’étiquette ou au prestige de l’appellation. Le Concours fait partie des plus importants évènements internationaux du genre.

En l’absence de salons internationaux et de rencontres professionnelles, le Concours Mondial de Bruxelles constitue une des seules occasions pour se démarquer. Il était donc essentiel de maintenir le Concours aux dates prévues initialement pour offrir aux producteurs une opportunité unique de promouvoir leurs vins et de s’ouvrir sur de nouveaux marchés. »

Baudouin Havaux, Président du Concours Mondial de Bruxelles.

Les coteaux du vignoble luxembourgeois s’étirent sur une bande de 42 kilomètres le long de la Moselle, face à l’Allemagne. La route des vins de la Moselle Luxembourgeoise et la beauté spectaculaire des paysages de vignes, bordés par le lit de la Moselle, rendent cet endroit unique et favorisent l’oenotourisme. Près de 340 exploitants cultivent environ 1280 hectares de vignes, dont 90% sont plantés avec des cépages servant à élaborer des vins blancs. Les dégustateurs pourront découvrir les merveilles du vignoble luxembourgeois lors de visites organisées dans un strict respect des consignes sanitaires en vigueur.

Clôture des inscriptions : 18 mars 2021.

Souvenir de Brno (2020)

Matthieu Cuvelier arrive à Bordeaux en 2001. Son père, Philippe, lui propose de s’installer dans le bordelais et de lui confier Clos Fourtet qu’il vient d’acquérir. Ancien entrepreneur du secteur de la papeterie, son choix se porte sur cette propriété emblématique de Saint-Emilion pour ce qu’il envisage comme « un « investissement de plaisir et l’occasion d’apprendre un nouveau métier », raconte aujourd’hui son fils.

Fraîchement diplômé d’une école de commerce, ignorant tout de la vigne et du métier de vigneron, Matthieu reprend ses études. Il suit une licence professionnelle de la vigne et du vin. Cette formation dirigée par Yves Glories, entre école d’ingénieur et fac d’œnologie s’accorde bien avec son « profil atypique ». Dans le même temps, il obtient un Diplôme universitaire d’aptitude à la dégustation (DUAD). Plusieurs stages en vinification dans la région, notamment pour les vins de marque du CIVB, mais aussi en Afrique du Sud, lui permettent de se familiariser avec cet exercice.

« Venus du nord de la France et d’univers totalement étrangers au vin, nous nous sommes toujours gardés de fanfaronner », souligne-t-il, alors qu’il évoque son arrivée à Fourtet après des apprentissages majoritairement théoriques. « Curieux et enthousiaste, j’ai persévéré et appris le plus gros sur le terrain, au jour le jour, auprès des équipes de la propriété ». Ainsi, c’est progressivement qu’il prend ses fonctions, se consacrant, au départ, à la partie commerciale.

Ce n’est qu’en 2005 que Matthieu Cuvelier prend véritablement la gérance du Clos. Un changement qui n’en n’est pas un puisqu’il continue de s’appuyer sur une équipe de fidèles présents sur le domaine longtemps avant son arrivée et restés à ses côtés. Son père qui l’épaule pour la gestion financière espace davantage ses visites pour ne plus venir qu’une à deux fois par mois.

En 2008, la famille s’étend du côté médocain devenant propriétaire de Château Poujeaux dont Matthieu prend également la gérance, de même que celle des deux grands crus classés de Saint-Emilion acquis en 2013 : Les Grandes Murailles et ses 2 ha jouxtant les parcelles de Clos Fourtet, ainsi que les 15 ha de Côte de Baleau.

Pourquoi Fourtet ? Pour mille et une raisons. « Mais il est certain que dans le choix familial, l’emplacement exceptionnel du vignoble aux portes du village, a fortement pesé » se souvient-il. A l’ouest, les vignes du Clos sont les plus proches de Saint-Emilion. Une situation due au rôle défensif qu’a longtemps tenu cet ancien camp fort. Autre particularité tout aussi séduisante, les 20 ha de vignoble entièrement ceints de murs. « C’est tout à la fois rare, esthétique et source d’un travail toujours recommencé… retapée d’un côté, c’est une autre partie de l’enceinte qui cède et ainsi de suite. »

Implantées sur le plateau calcaire des grands terroirs de l’appellation et situées à 90 m de hauteur, les vignes jouissent d’une situation exceptionnelle. Au sommet de la butte calcaire, l’épaisseur de roche est particulièrement importante à l’inverse de celle des sols, qui dépasse à peine un mètre. « Pour nous qui cherchons à produire peu mais très bien, c’est unique et précieux en termes d’équilibre. » L’effet de pente, à Clos Fourtet, vient renforcer le drainage naturel qu’offre le calcaire. Sud, ouest et nord, des différentes expositions des coteaux découlent diverses subtilités de terroirs. Cépage roi, emblématique de Saint-Emilion et de la rive droite, à Fourtet, le merlot constitue 85% du vignoble.

Exceptionnels également, les trois niveaux de cave, creusés dans la roche sous le domaine et qui s’étendent sur 13 ha. D’autres existent dans l’appellation, mais rares sont celles profitant d’une ventilation et d’une hygrométrie aussi propices. Température constante oscillant entre 12°C l’hiver et 14°C l’été et ventilation naturelle font qu’ici la part des anges est bien inférieure à celles des chais traditionnels. Un hectare suffit à l’élevage des vins et au stockage des bouteilles. « C’est tout à la fois optimum, pratique et très beau ! »

« Notre objectif a toujours été de faire meilleur. A notre arrivée, nous avons investi dans le vignoble et la cuverie, » explique Matthieu. Premier grand cru depuis la création du classement en 1955, Clos Fourtet s’est toujours maintenu. L’empreinte familiale se lit dans une volonté de se concentrer sur la qualité sans pousser à la productivité pour donner une plus grande concentration aux vins. Sur un grand terroir identitaire l’ouvrage est délicat et ne peut consister à imprimer un style au vin, ni même à initier un changement. Le style est propre à Fourtet. « Notre intervention se limite aux choix effectués pour permettre aux équipes d’exprimer au mieux ce grand terroir calcaire, » ajoute-t-il.

Dès le départ, Matthieu et Philippe Cuvelier s’entourent de Stéphane Derenoncourt et Jean-Claude Berrouet pensant que mêler deux approches et philosophies si différentes serait gage de succès. « Novices, nous n’étions pas à même de trancher. Les savoir d’accord sur un point nous donnait une certitude quant aux résultats, » s’amuse Matthieu évoquant le tandem qui veille sur le Clos depuis 2001.

La conduite du vignoble a évolué. Dès 2001, Tony Ballu, alors directeur technique, s’investit vers la conduite en bio et en biodynamie. « Sans avoir la certification, nous sommes très sensibles à ces questions et nous nous efforçons de limiter autant que possible les traitements. » Sur les dix derniers millésimes, plus de la moitié ont été conduits sans chimie qui se limite alors à un ou deux traitements par an. L’évolution s’est faite par étapes. Débutant les tests sur trois parcelles, la conduite naturelle est ensuite étendue progressivement au reste du vignoble.

L’apprentissage se fait au fur et à mesure, avec prudence, et ne va pas sans obstacle, avec comme en 2018, une perte de 60% de la récolte. Cependant, la tendance est ancrée et porte ses fruits avec « des sols plus vivants, fleuris et porteurs de plus de biodiversité » se réjouit Matthieu, avant d’ajouter que « si, la certification n’est pas à l’ordre du jour, elle viendra certainement un jour puisqu’elle va dans le sens du travail effectué et que nous n’en sommes pas loin. »

Les Cuvelier fêtent cette année les 20 ans de l’arrivée de la famille à Clos Fourtet et souhaitent que la situation sanitaire permette de célébrer ce bel anniversaire.

Après avoir diminué le poids de ses bouteilles de seconds vins, le Château Brown s’attaque aux emballages de son grand vin avec son nouveau carton éco-conçu.

Après avoir diminué le poids de ses bouteilles de seconds vins, le Château Brown s’attaque aux emballages de son grand vin avec son nouveau carton éco-conçu.

La propriété située à Pessac-Léognan est dirigée par Jean Christophe Mau depuis 2004. Son inlassable travail sur la qualité de ses vins se double d’exigences environnementales de haut niveau. Ainsi, lors de la campagne primeurs 2019, le domaine a incité les négociants à un choix de conditionnement en caisse carton plutôt qu’en caisse bois pour faire un geste en faveur de l’environnement. La caisse carton étant intéressante a plus d’un titre : meilleure recyclabilité, réduction significative des emballages et des consommations d’énergie.

Cette initiative part d’une réflexion datant de juillet 2019 lorsque le Château Brown se porte volontaire pour un diagnostic de ses emballages, organisé par le CIVB en partenariat avec la société Adelphe. Cet audit financé par Adelphe a abouti à des recommandations concrètes pour réduire l’impact environnemental de ses emballages. Il met notamment en avant que le conditionnement de l’intégralité d’une production annuelle de vin requière l’utilisation de 18 tonnes de matières sèches bois. Château Brown, très attaché à son image de qualité mais aussi aux enjeux environnementaux, choisit donc de promouvoir la caisse carton.

La majorité des acteurs de la filière bordelaise propose des vins en caisse bois car elle est dans l’esprit commun gage de qualité et de solidité. Le problème est qu’à ce jour le bois n’a pas de filière nationale de recyclage, à l’inverse du papier carton.

Recyclabilité

RecyclabilitéLa deuxième problématique est la consommation d’énergie liée au volume des matières sèches. La caisse carton permet une réduction de 40% de consommation d’énergie par rapport à la caisse bois ! Les cartons sont moins lourds et surtout livrés à plat dans les entrepôts de la propriété. Son transport du fabricant jusqu’au Château Brown nécessite donc moins de camions (en volume cela représente 4 fois moins que pour les caisses bois).

Tout en voulant conserver la qualité et le prestige d’un produit de grande qualité, Château Brown casse les codes, innove avec cette réflexion et propose une caisse carton locale fabriquée en Nouvelle Aquitaine. Parfaitement recyclable, elle est issue à 75% de carton recyclé et de forêts durablement gérées. Grâce aux encres utilisées et son éco-encrage, ce carton renforce sa recyclabilité tout en allégeant son empreinte carbone.

Visuellement impactante et séduisant, ce carton se veut être un vecteur de communication sur les actions du Château Brown mais aussi une sensibilisation au tri et à la réduction des emballages auprès des consommateurs.

Au-delà de l’aspect environnemental qui peut séduire le consommateur final, le challenge était aussi de séduire les professionnels avec la praticité du carton (apprécié par le circuit CHR) et son esthétique fait de lui un formidable outil de PLV (pour les foires aux vins).

Rarement Bordeaux n’aura été confronté à autant de mauvaises nouvelles venant de tous les secteurs d’activités et du monde entier. Le réchauffement est également un souci majeur, notamment pour le merlot, nous y reviendrons prochainement.

Comment redonner à Bordeaux son attrait d’antan, ses lettres de noblesse aujourd’hui écornées ?

Les moyens financiers de la relance viendront de la région, de Paris et surtout de Bruxelles mais sans une implication humaine de première force, rien ne sera possible. Il faut d’urgence se poser les bonnes questions et notamment revenir à des pratiques plus naturelles, redonnant au merveilleux terroir de Bordeaux toutes ces chances. Nombreux sont ceux, hommes et femmes attachés à leur terroir, qui veulent s’engager dans cette voie novatrice…

Mais surtout gardons notre optimisme en ce début d’année. Refermons vite les portes de cette année 2020 qui aurait du être exceptionnelle, heureusement la qualité de ce millésime est au rendez-vous et nous permet de rêver d’avenir…

Bernard Sirot

Bernard Sirot

Journaliste et dégustateur Vintaste

(c) Photo JB Nadeau

Des alternatives existent, comme le BIB ou la canette ou plus récemment les bouteilles en papier ou en lin. Un article Mon Viti.

Des alternatives existent, comme le BIB ou la canette ou plus récemment les bouteilles en papier ou en lin. Un article Mon Viti.

Le BIB est la principale alternative sur le marché du vin. La crise de la Covid-19 a d’ailleurs accentué le phénomène. Une étude menée par Smurfit Kappa, en collaboration avec Wine Intelligence, a révélé que le vin en BIB a attiré 3,7 millions de nouveaux consommateurs en France et au Royaume-Uni au cours des six derniers mois. La France est le plus grand marché pour le vin en BIB et compte 12 millions de consommateurs. Le Royaume-Uni (qui en totalise 4 millions) est actuellement l’un de ceux enregistrant la plus forte croissance. L’enquête révèle le potentiel de croissance des vins en BIB avec dans les six prochains mois une augmentation potentielle de 27 % du nombre de consommateurs. Parmi ceux qui achètent régulièrement du vin en BIB, l’étude a montré que le format de trois litres est le plus prisé.

La canette prend également son essor. Bien implantée et en forte progression sur le marché américain, elle a également le vent en poupe dans la plupart des pays comme la Suède, le Royaume-Uni et l’Australie selon Wine Intelligence. Ce type de packaging représentait un peu moins de 2 % des achats en 2017 au Royaume-Uni, et pratiquement 6 % en 2019.

La bouteille en papier date de 2013 pour ses premières mises en marché — mais de nouveaux intervenants « de poids » s’engagent dans cette voie. Carlsberg a déclaré travailler sur le concept de bouteille en papier en 2019 avec la société danoise Paboco ; Diageo a annoncé le lancement en 2021 d’une bouteille en papier pour sa marque de whisky Johnnie Walker. Frugalpac, entreprise britannique spécialisée dans l’emballage durable, a créé « Frugal », une bouteille de 75 cl en papier recyclé pour les vins et spiritueux. Légère (83 g), elle est fabriquée à 94 % de carton recyclé et d’une doublure en plastique. Son coût serait comparable à une bouteille en verre étiquetée. Selon une analyse du cycle de vie par Intertek, « Frugal » présente une empreinte carbone jusqu’à six fois inférieure à une bouteille en verre.

La bouteille en papier date de 2013 pour ses premières mises en marché — mais de nouveaux intervenants « de poids » s’engagent dans cette voie. Carlsberg a déclaré travailler sur le concept de bouteille en papier en 2019 avec la société danoise Paboco ; Diageo a annoncé le lancement en 2021 d’une bouteille en papier pour sa marque de whisky Johnnie Walker. Frugalpac, entreprise britannique spécialisée dans l’emballage durable, a créé « Frugal », une bouteille de 75 cl en papier recyclé pour les vins et spiritueux. Légère (83 g), elle est fabriquée à 94 % de carton recyclé et d’une doublure en plastique. Son coût serait comparable à une bouteille en verre étiquetée. Selon une analyse du cycle de vie par Intertek, « Frugal » présente une empreinte carbone jusqu’à six fois inférieure à une bouteille en verre.

La bouteille en lin est proposée par la société française Green Gen Technologies : « Nous travaillons depuis quatre ans sur un projet de bouteille composite à base de fibres de lin tressées et de résines biosourcées. Cette bouteille légère (190 g pour 75 cl), très résistante, est doublée d’un film alimentaire. La bouteille en fibres de lin est plutôt destinée aux vins haut de gamme, en raison de son coût tournant autour de 3 euros. Nous avons réalisé une matrice pour notre premier client et la mise en œuvre de la production sur chaîne industrielle est prévue fin 2021, pour un début de commercialisation à 100 000 bouteilles par an en 2022 », indique James de Roany, son PDG.

La bouteille en lin est proposée par la société française Green Gen Technologies : « Nous travaillons depuis quatre ans sur un projet de bouteille composite à base de fibres de lin tressées et de résines biosourcées. Cette bouteille légère (190 g pour 75 cl), très résistante, est doublée d’un film alimentaire. La bouteille en fibres de lin est plutôt destinée aux vins haut de gamme, en raison de son coût tournant autour de 3 euros. Nous avons réalisé une matrice pour notre premier client et la mise en œuvre de la production sur chaîne industrielle est prévue fin 2021, pour un début de commercialisation à 100 000 bouteilles par an en 2022 », indique James de Roany, son PDG.

Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont élu leur nouveau président.

Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont élu leur nouveau président.

Viticulteur à Galgon avec son épouse Paola. il a rejoint les Bordeaux et Bordeaux Supérieur dès 2000 en intégrant la commission jeune. Au poste de Trésorier depuis 7 ans, il s’est beaucoup investi dans la commission technique et le contrôle produit. Au fil des ans, sa forte implication dans la vie du Syndicat lui a permis d’en appréhender les différents aspects.

– remettre le vigneron au centre de la commercialisation et de la promotion,

– mettre en œuvre des groupes de travail et de réflexion sur des sujets qui sont au cœur des préoccupations,

– apporter un regard neuf sur la segmentation des appellations ainsi que sur leur stratégie oenotouristique.

Un trio d’amoureux de bonnes bières lance Beer50, la première place de marché des brasseries artisanales françaises en circuit court.

En France, le marché de la bière artisanale est en pleine expansion : il affiche une croissance supérieure à 20% par an depuis plusieurs années. Il s’en consomme 30 litres par an et par habitant, le plus souvent en apéritif, mais aussi au cours d’un repas ou lors de moments conviviaux, en mettant de plus en plus l’accent sur la qualité.

Le nombre de brasseries artisanales ne cesse d’augmenter : elles étaient environ 200 en 2009 contre plus de 1800 en 2020 ! (source : Syndicat national des brasseurs indépendants).

Il est parfois difficile d’accéder à ces productions confidentielles, d’où le projet de Beer50, permettre à chacune dénicher les meilleures bières artisanales en fonction de ses préférences puis de les commander directement au brasseur pour déguster ensuite tranquillement chez soi.

Les 3 structures fondatrices s’associent formellement au sein du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine et sont rejointes par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) et l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras (IVBD).

Les 3 structures fondatrices s’associent formellement au sein du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine et sont rejointes par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) et l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras (IVBD).

La Chambre d’Agriculture de la Gironde, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles Bordeaux-Gironde (EPLEFPA) collaborent depuis une dizaine d’année à des travaux de recherche appliquée en viticulture et œnologie dans l’objectif de favoriser l’amélioration et la compétitivité des exploitations vitivinicoles de la région.

Aujourd’hui ils formalisent leur coopération et intégrent le CIVB et l’IVDB afin de mettre en commun des moyens techniques, financiers et humains autour de projets concrets, d’amplifier la communication et la diffusion des résultats des expérimentations menées.

« Au CIVB, notre ambition est d’améliorer le transfert des connaissances issues des travaux de recherche que nous finançons. Pour cela, nous souhaitons nous appuyer sur un réseau de partenaires au plus proche du terrain » François-Thomas BON, co-président de la Commission Technique du CIVB.

Réuni en assemblée générale constitutive le jeudi 12 novembre, le Vinopôle s’est fixé une feuille de route ambitieuse, organisée autour de 5 grands axes.

L’Outil d’Aide à la Décision DeciTrait®, mis au point par l’IFV au sein du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine, permet d’accompagner viticulteurs et conseillers techniques dans la démarche de réduction des intrants phytosanitaires. Simple d’utilisation et accessible sur le web ainsi que sur smartphone, il regroupe automatiquement l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision et les combine afin de proposer à l’utilisateur une stratégie de traitements optimisée. Testé sur plusieurs exploitations en 2020 par les conseillers viticoles, la Chambre d’Agriculture de la Gironde assurera sa distribution en 2021.

Sortir du tout glyphosate, c’est le projet zéro herbicide. Les conséquences en termes d’intrants, de temps de travaux, d’organisation du travail et donc d’investissements et de coûts sont considérables. La rentabilité des exploitations est directement en jeu. Pour conseiller au mieux les viticulteurs dans cette transition, le Vinopôle étudie pour chaque innovation les impacts technico-économiques sur les exploitations.

Les variétés résistantes aux principales maladies cryptogamiques sont une des solutions d’avenir pour réduire l’usage des pesticides en viticulture. Il est nécessaire d’évaluer leur potentiel œnologique pour fournir aux viticulteurs des références sur les itinéraires techniques de production, à la vigne et en cave. Des dégustations des vins issus de ces essais seront organisées à partir de début mars 2021.

Halte aux fongicides ! Comme son nom l’indique, le projet Alt’fongi étudie des alternatives aux fongicides. Son objectif est de produire des références indépendantes sur les produits de biocontrôle à l’usage des viticulteurs, dans le cadre de la lutte contre les maladies cryptogamiques telles que le mildiou ou l’oïdium. Les produits sont évalués via des plateformes d’essai en micro-parcelles et sur un réseau de grandes parcelles. Les résultats sont ensuite diffusés lors de journées de démonstration.