Audrey Domenach pour Mon Viti a rencontré Lucie Bayle de Smurfit Kappa qui vous présente ce nouveau produit Modulo Post.

Audrey Domenach pour Mon Viti a rencontré Lucie Bayle de Smurfit Kappa qui vous présente ce nouveau produit Modulo Post.

Le New Modulo est un emballage qui permet de conditionner et d’expédier, non pas bouteille par bouteille, mais par cartons de 6 ou 12 bouteilles. Prêt à l’emploi, il s’agit d’une protection qui absorbe les chocs sur chaque face et sur chaque angle, grâce à un dispositif de vide d’air qui enveloppe intégralement la caisse à transporter.

En savoir plus avec l’article complet

L’offre du mois de la plateforme des vins de Bordeaux et d’Aquitaine

L’offre du mois de la plateforme des vins de Bordeaux et d’Aquitaine

AOP 2012

Récipiendaire de plusieurs concours

Un appel d’offres d’un acheteur membre de GWS

Un appel d’offres d’un acheteur membre de GWS

Produit: Vin rouge

Pays: France

Région: Bordeaux, Southern part

Classification: VDF, AOP, IGP

Varieté: Pas de préférences

Format: 750ml

Emballage: 12 bottles par caisse

Quantité: 10 – 20 conteneurs par année

Les 18 et 19 Février au Lycée de Blanquefort

Les 18 et 19 Février au Lycée de Blanquefort

Le jeudi 18 février sera consacré à la Vigne et le vendredi 19 février au Vin. Un tour d’horizon complet des problématiques techniques et réglementaires est proposé, avec des intervenants spécialistes de leur sujet.

Où en est-on du dossier Cuivre ? A-t-on des pistes de réflexion récentes sur la flavescence dorée ? Comment construire des outils de mécanisation adaptés à nos pratiques ? Comment faire de bons vins sans SO2 ? Quels sont les conditions de réussite d’une fermentation indigène ? Ces sujets – et bien d’autres encore – seront abordés durant ces deux jours.

Le jeudi après-midi sera organisé sur le terrain (au Château Guiraud – 1er Grand Clu classé 1855, certifié Bio). Au programme: un atelier sur la Biodynamie, et un atelier sur l’autoconstruction de matériel adapté à la Bio.

Vignerons, techniciens, oenologues, chercheurs, étudiants, etc., venez mettre à jour vos connaissances en participant aux Journées Techniques Bio à Blanquefort.

Un article du Dr Paul White qui met en avant le rôle pionnier de la Nouvelle-Zélande dans la création de Sauvignons fruités et légers.

Le sauvignon blanc a joué un rôle moteur dans la viticulture à la fois ligérienne et bordelaise pendant des siècles. Il doit sa notoriété à la Californie, mais c’est bien la Nouvelle-Zélande qui a été le premier pays producteur du Nouveau Monde à lui donner une dimension entièrement nouvelle, plus fraîche et plus légère. Du point de vue de certains, nul autre sauvignon n’exprime autant d’exotisme ni de fruité intense (fruit de la passion, pamplemousse, citron vert, groseille à maquereaux, mangue, goyave…), d’arômes herbacés tonifiants (plant de tomate, ortie) ni d’acidité vive susceptible de titiller les papilles. Il faut imaginer le Sancerre ayant recours à des substances psychotropes, « gonflé aux stéroïdes » ou aux drogues psychédéliques, voire les deux.

L’explication de ce phénomène réside dans l’ensoleillement intense, la situation géographique, les sols peu fertiles et drainants, la culture agricole novatrice en Nouvelle-Zélande et, un brin de chance. Et le Dr Richard Smart de résumer le développement du sauvignon néo-zélandais de la manière suivante : « C’était le bon cépage et le bon clone au bon moment et au bon endroit ».

Tous ces facteurs se sont conjugués au milieu des années 80 lorsque Smart, un technicien viticole nommé par le gouvernement, est rentré de la première conférence dédiée aux climats frais en 1984 dans l’Oregon, avec la conviction que la Nouvelle-Zélande devait changer de cap. Les producteurs devaient renoncer à l’adulation qu’ils vouaient au Muller-Thurgau, cépage à maturité précoce, pour se focaliser sur des variétés plus qualitatives provenant de l’Europe du Nord. Celles-ci devaient être cultivées de manière suffisamment intensive pour parvenir à maturité dans le climat plus frais de la Nouvelle-Zélande.

Par coïncidence, une poignée de producteurs situés à Marlborough (Hunters, Cloudy Bay, Montana, Matua, Jackson Estate, Lawsons…) commençaient alors à exporter leurs premières bouteilles de sauvignon en direction de leur mère patrie, l’Angleterre. Radicalement différent de ses homologues français et américains, le ‘savvy’ néo-zélandais a immédiatement fait sensation en Grande-Bretagne, au moment même où la consommation de vin devenait un phénomène social de masse. A partir de ce moment-là, tout a réussi à la Nouvelle-Zélande. Celle-ci a conquis le marché britannique dans les années 1990, les Etats-Unis dans les années 2000 et l’Australie à partir de 2010 ; désormais elle a la Chine bien en ligne de mire.

A l’heure actuelle, le sauvignon domine à la fois la production locale (72%) et les exportations (86%), plus de 90% des volumes étant assurés par Marlborough. Malheureusement pour d’autres régions – tout aussi aptes à produire des typicités et des styles valables – Marlborough est devenu une marque à part entière, synonyme de sauvignon néo-zélandais.

La « recette » sauvignon

Une grande partie du succès du sauvignon issu de Marlborough est à attribuer à une « recette » commerciale presque parfaite (certes, il y a quelques exceptions à cette règle). Cette recette se décline comme suit : prendre un seul clone de sauvignon (UCD1), le greffer sur un porte-greffes SO4, le planter à une densité très aérée de 2 000 pieds à l’hectare (contre les 8 000 pieds rencontrés couramment dans le Sancerrois), le conduire de manière à ce qu’il porte des fruits sur quatre à six sarments (contre un ou deux à Sancerre) et positionner les rameaux de façon verticale sur un palissage haut afin de permettre une charge de 6 à 10 (voire parfois 20) tonnes à l’hectare (comparées à 2 à 4 pour Sancerre). A cela, rajouter une irrigation déficitaire régulée, des vendanges à la machine, une fermentation en cuves inox réfrigérées avec des levures aromatiques et le mettre en bouteille avec 6g de sucres résiduels pour équilibrer une acidité vive naturelle. Résultat : des vins nets et mûrs à la qualité constante, présentant des arômes variétaux purs et un style accessible aux consommateurs, le tout à un prix plutôt compétitif. Pour les vignerons comme pour les consommateurs, c’est une formule gagnant-gagnant.

Le fruité intense qui caractérise Marlborough s’explique en partie par un ensoleillement dans l’Hémisphère sud dont l’indice UV est supérieur de 30 à 40% (absence de nuages + couche d’ozone mince) à celui de l’Hémisphère nord. Ajoutons à cela, une brise maritime constante, générant des nuits fraîches qui maintiennent une acidité naturelle élevée : naissent alors des nectars merveilleux qui oscillent entre une dimension herbacée tendue et un caractère marqué par des fruits exotiques mûrs et intenses. Par ailleurs, un cycle végétatif particulièrement long favorise et préserve la complexité des arômes. Pour le sauvignon français, la période entre la floraison et la récolte s’étend en moyenne sur 100 jours, tandis qu’à Marlborough, elle atteint 120 voire 130 jours. Jusqu’à présent, aucun autre pays n’est parvenu à exprimer ces caractéristiques de manière aussi homogène et réussie.

La Nouvelle-Zélande a également eu de la chance avec son clone UCD1, qui représente 90% des superficies. Même si des clones plus récents (316, 317), importés de Bordeaux dans les années 1990, apportaient une bonne matière en bouche, ils n’ont jamais rivalisé avec l’UCD1 pour sa productivité modérée et son intensité variétale. Une fois intégré dans la fameuse « recette », l’UCD1 s’est exprimé d’une voix unique, créant ainsi un fil conducteur reliant les différents styles sous-régionaux terroités. Jusqu’à présent, trois styles distincts ont vu le jour à Marlborough.

Les styles sous-régionaux à Marlborough

Au point zéro, Rapaura

Les températures légèrement plus élevées à Rapaura provoquent une maturité plus précoce et une acidité plus faible. Typiquement, les vins sont très aromatiques et présentent moins de matière en bouche que ceux d’autres régions. Leur caractère plus tendre et plus mûr est perceptible. Ils se caractérisent par des notes prononcées de sueur et de fruits de la passion qui reflètent une plus grande hétérogénéité de la vendange.

Dans la partie méridionale de la Wairau Valley, les sous-régions (Brancott, Omaka, Wither Hills…) reposent sur des sols plus anciens, plus uniformes, qui mélangent des loess (des limons balayés par le vent) et de l’argile sur des dépôts glaciaires. Cette région, plus fraîche en raison de son altitude plus élevée, enregistre aussi une pluviométrie inférieure de 50% à celle de Rapaura, que viennent compenser des sols dont la capacité de rétention d’eau est bien meilleure. Cette conjonction de facteurs permet de prolonger d’une ou deux semaines le cycle végétatif du sauvignon, engendrant des arômes herbacés plus riches, plus acidulés et plus mordants, un léger gras renforçant la matière en milieu de bouche.

Plus au sud, l’Awatere Valley est plus proche et plus ouverte sur la mer, favorisant des sols de loess et d’argile avec une faible proportion de graves. Au climat plus frais, plus sec et plus venteux que Wairau, la région abrite des vignes dont les feuilles et les baies sont plus petites et dont les raisins ont la peau plus épaisse : ces caractéristiques ont pour conséquence de réduire les rendements. Les vins affichent une minéralité plus marquée et des arômes plus herbacés : ils sont mordants aux parfums d’ortie et de feuille de tomate avec plus de matière et une acidité plus élevée.

Le sauvignon aujourd’hui

En 1973, il n’existait quasiment pas de plantations de sauvignon en Nouvelle-Zélande. Trente ans plus tard, sous l’effet d’une demande insatiable, plus de 20 000 hectares ont été plantés. De manière insidieuse, la Nouvelle-Zélande a grimpé les échelons pour se rapprocher toujours plus de la suprématie de la France en matière de production de sauvignon.

Au fur et à mesure que le sauvignon a colonisé le pays, la « recette » de Marlborough n’a pas été suivie à la lettre par tous. Beaucoup de vignerons ont préféré limiter au maximum les rendements, favoriser les vendanges manuelles et intervenir moins sur le plan technique, à la fois dans le vignoble et dans la cave. La seule vérité universelle a trait au terroir : la quasi-totalité des producteurs s’orientent de plus en plus vers des styles de vins qui reflètent le sol et le climat où ils naissent.

Source : Comité de pilotage pour favoriser les échanges sur le sauvignon

Les organisateurs du Concours Mondial du Sauvignon ont mis en place un comité de pilotage composé de 8 professionnels du vin ayant des compétences rédactionnelles et une connaissance du cépage. Ils constitueront, au fil des mois, un fonds documentaire dans lequel professionnels et consommateurs pourront aller puiser pour en savoir plus sur ce cépage aujourd’hui omniprésent dans le monde, mais qui n’a sans doute pas encore révélé toutes ses qualités et ses spécificités.

Les membres du Comité de pilotage : Sharon Nagel : journaliste freelance (Royaume-Uni/France) ; David Cobbold : journaliste à Vino BFM, Les 5 du vin (Royaume-Uni/France) ; Pedro Ballesteros : Master of Wine (Espagne) ; Roberto Zironi : chercheur-professeur (Italie) ; Valérie Lavigne : chercheur-professeur (France) ; Philippo Pszczolkowski Tomaszewski : œnologue-professeur (Chili) ; Paul White : journaliste au World of Fine Wine, Decanter (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, France) ; Roger Voss : journaliste au Wine Enthusiast.

Article du Dr Paul White, journaliste freelance basé en Nouvelle-Zélande.

www.cmsauvignon.com

Le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux a organisé son 8ème forum environnemental, le 20 janvier 2016, au Palais des Congrès à Bordeaux Lac

Le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux a organisé son 8ème forum environnemental, le 20 janvier 2016, au Palais des Congrès à Bordeaux Lac

Ce forum a été l’occasion de rappeler l’engagement de la filière et les actions concrètes mises en œuvre par tous ses opérateurs, pour faire face à ses enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Ce forum a été l’occasion de rappeler l’engagement de la filière et les actions concrètes mises en œuvre par tous ses opérateurs, pour faire face à ses enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Il a permis :

– d’établir un bilan du Système de Management Environnemental sur l’année 2015 et des perspectives envisagées pour l’année à venir.

– de présenter la façon dont la filière des vins de Bordeaux participe à l’atténuation de son empreinte carbone via la Feuille de Route du Plan Climat 2020, en développant la démarche globale de ce projet, les résultats concrets obtenus par la filière et la mise en œuvre du plan d‘action.

– de décrire le plan de lutte contre le dépérissement du vignoble, projet de dimension nationale qui se décline également localement à l’échelle du vignoble bordelais.

– de détailler le rapport de développement durable de la filière des vins de Bordeaux – édition 2015. Sa finalité est d’illustrer l’engagement de toute une filière, ancrée dans son territoire et agissant collectivement autour d’un même objectif : placer l’humain au cœur de ses préoccupations pour pérenniser son vignoble et sa production en anticipant ses évolutions et en innovant pour trouver les meilleures adaptations.

Bordeaux : 1er vignoble à s’engager collectivement en matière d’environnement

Bordeaux : 1er vignoble à s’engager collectivement en matière d’environnement

Le système de management environnemental (sme) du vin de bordeaux : un outil collectif de développement de pratiques respectueuses de l’environnement

Lancée en 2010 par le CIVB, cette démarche basée sur le volontariat, la mutualisation de moyens et le partage d’expériences prend de l’ampleur et se consolide.

A ce jour, plus de 400 entreprises sont engagées. Réparties dans 30 groupes elles ont réalisé leur diagnostic environnemental et règlementaire et suivent à leur rythme, un plan d’actions complet (humain/organisation /matériel et bâtiment/ressource et déchets), suivi par des indicateurs.

Un animateur local, formé et accrédité CIVB, guide chacun de ces groupes. Des outils collectifs multiples ainsi qu’une méthodologie rigoureuse sont mis à disposition par le CIVB.

La force d’attraction du SME repose sur l’obtention de la certification collective ISO 14 001 (référentiel environnemental international). C’est donc un engagement collectif qui fédère les acteurs autour d’un objectif commun, reposant sur une amélioration permanente, et ouvert à tous.

Le SME se donne pour prochaine étape l’accès au niveau 3 de la norme Haute valeur environnementale. Intégrer collectivement cette certification permettrait à chacun de ses membres de bénéficier d’un support de communication (HVE disposant d’un label, pouvant être étiqueté sur la bouteille).

Le SME conduit à un réel progrès environnemental grâce à 15 % des surfaces du vignoble engagées (propriétés) et près de 30 % des volumes de vins produits (caves et négoce)

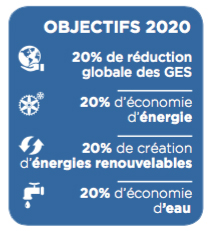

Objectif 2020 – la Filière des vins de Bordeaux participe à l’atténuation de son empreinte Carbone via la feuille de route du Plan Climat 2020

La filière des vins de Bordeaux poursuit résolument son engagement collectif et territorial afin de s’adapter au changement climatique et contribuer à l’atténuation de ses effets.

Les premiers résultats sont là. Non seulement l’empreinte carbone de la production est connue, mais les solutions de réduction sont en marche. Nombre d’actions individuelles portent leurs fruits et contribuent à la réduction de gaz à effet de serre ou engagent la filière dans la voie de l’économie circulaire : innovations techniques, réduction des intrants, recyclage, écologie territoriale.

Les premiers résultats sont là. Non seulement l’empreinte carbone de la production est connue, mais les solutions de réduction sont en marche. Nombre d’actions individuelles portent leurs fruits et contribuent à la réduction de gaz à effet de serre ou engagent la filière dans la voie de l’économie circulaire : innovations techniques, réduction des intrants, recyclage, écologie territoriale.

La Feuille de Route du Plan Climat 2020

Une démarche de construction collective

En 2008, après avoir réalisé son 1er Bilan Carbone, permettant de chiffrer les émissions de gaz à effet de serre (GES), la filière a quantifié l’objectif à atteindre d’ici 2020, constituant le Plan Climat 2020.

Des représentants de la viticulture, le négoce, les caves coopératives, les CUMA, les distilleries, mais aussi les organismes institutionnels comme l’ADEME, le Conseil Départemental et Régional, l’ISVV , la Chambre d’Agriculture, ou encore des transporteurs, des fournisseurs d’énergie, … ont travaillé en 4 groupes de travail.

Leur mission : prioriser et décliner des solutions pratiques et concrètes ayant un impact sur les objectifs du Plan Climat 2020.

Plus de 80 exemples de réussite ont été recensés, dont 22 ayant un impact fort sur le Plan Climat. Ils sont déclinés en actions prioritaires à déployer à l’échelle de la filière. Ce plan d’action constitue la feuille de route 2016.

Exemples d’actions prioritaires

• Généraliser le recours aux bouteilles en verre de moindre poids à gamme équivalente

• Développer le compostage des sarments et effluents

• Développer l’éco-conduite des engins agricoles

• Evaluer les consommations d’eau et d’électricité

• Faciliter le diagnostic des tracteurs

crédit photo : Andrea Schmitz

Les 4 et 5 février 2016, 50 restaurants, bars à vins et cavistes seront de nouveau partenaires de la manifestation.

Les 4 et 5 février 2016, 50 restaurants, bars à vins et cavistes seront de nouveau partenaires de la manifestation.

Une formule conviviale avec un 1er verre de dégustation offert et la possibilité pour la clientèle de l’établissement de commander son vin à prix propriété.

« C’est cette proximité qui est la clé du succès de Blaye au Comptoir. » déclare Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation.

« Les clients des établissements partenaires sont ravis de pouvoir rencontrer directement le vigneron et d’échanger avec lui en toute simplicité. Blaye au Comptoir, c’est surtout un vrai moment de partage ».

Bordeaux lundi 8 février 2016 à l’Hôtel Pullman. Salon, exclusivement réservé aux professionnels de la filière pour découvrir des domaines et maisons sélectionnés parmi toutes les régions viticoles françaises.

Bordeaux lundi 8 février 2016 à l’Hôtel Pullman. Salon, exclusivement réservé aux professionnels de la filière pour découvrir des domaines et maisons sélectionnés parmi toutes les régions viticoles françaises.

Dégustation autour de 30 Domaines et Châteaux de Prestige

En partenariat avec Bertrand Bijasson, Président de l’Association de Sommellerie Bordeaux-Aquitaine

Une carte professionnelle sera demandée à l’accueil du salon

Visitorat : Restaurateurs, Cavistes, Sommeliers, Presse, CHR, Importateurs…

Le Club des Professionnels du Vin est également présent à Nice, Monaco, Bordeaux, Lille, Rennes, Paris, Aix-en-Provence, Lyon…

A 1 mois de l’événement, interview de Pascale Ferranti, directrice de Projets – ADHESION GROUP / directrice commerciale VINISUD

A 1 mois de l’événement, interview de Pascale Ferranti, directrice de Projets – ADHESION GROUP / directrice commerciale VINISUD

À 3 mois des nouvelles éditions de WORLD WINE MEETINGS BARCELONA et VINISUD (février 2016), Pascale Ferranti revient sur les atouts majeurs des événements BtoB qui accompagnent les professionnels dans leurs stratégies EXPORT.

À 3 mois des nouvelles éditions de WORLD WINE MEETINGS BARCELONA et VINISUD (février 2016), Pascale Ferranti revient sur les atouts majeurs des événements BtoB qui accompagnent les professionnels dans leurs stratégies EXPORT.

30 ans après leur création, comment se positionnent les WORLD WINE MEETINGS dans le monde?

Pascale Ferranti : « Depuis la première édition à Cannes en 1984, le concept de rendez-vous d’affaires créé et développé par ADHESION GROUP ne cesse de poursuivre son internationalisation.

Il est aujourd’hui décliné dans les principales zones du monde avec une édition en Amérique du Nord, en Europe, en Asie : WWM BARCELONA, 11/14 février 2016, www.wwm-barcelona.com; WWM AMERICA, CHICAGO, 5/7 mai 2016, www.wwm-america.com; WWM ASIA, SINGAPOUR – 28 juin/1 juillet 2016, www.wwm-asia.com . »

Quels éléments vous différencient des autres événements de la filière vin ?

PF : « Nos valeurs ajoutées – sélection rigoureuse des acheteurs, planning de rendez-vous programmés à l’avance, … – nous permettent de nous différencier et de proposer à nos clients – producteurs, négociants – des opportunités de croissance partout dans le monde. »

A chaque édition nous nous engageons à leur proposer une mise en relation qualifiée là où ils souhaitent se développer, en leur permettant d’aller à la rencontre des importateurs, des distributeurs.

Nous prospectons pour eux en permanence et nous les accompagnons à l’export sur tous les marchés majeurs dans le monde. Plus de 10 personnes en interne appellent quotidiennement les acheteurs du monde entier avec pour finalité : savoir quels types de vins ils recherchent par région, par appellation, la catégorie , les volumes… ?

A chaque WWM nous délivrons à nos clients une véritable plateforme EXPORT « in live » de 3 jours . »

Quel est le retour sur investissement pour un producteur ?

PF : « Les producteurs participent pour s’ouvrir de nouvelles possibilités d’exportation avec en ligne de mire la croissance de leur chiffre d’affaires.

La qualité de nos acheteurs garantit des résultats. Après chaque opération, nous savons quel importateur a passé commande à quel exposant. Au final, plus des 2/3 des acheteurs achètent. C’est un travail de fond nécessaire qui paye. 70% de renouvellement des fournisseurs . »

Parlez-nous également du salon BtoB VINISUD organisé par ADHESION GROUP

Parlez-nous également du salon BtoB VINISUD organisé par ADHESION GROUP

PF : « Depuis sa création en 1994, VINISUD suscite toujours plus d’engouement auprès des exposants et des acheteurs. Aujourd’hui, c’est indiscutablement un événement international tourné vers l’export avec plus 30% de visiteurs internationaux (74 nationalités en 2014). L’expertise unique dont nous disposons auprès des acheteurs internationaux nous aide à développer le volet EXPORT de de notre salon. Nous mettons à profit sur Vinisud le travail de fond BtoB que nous menons sur les WORLD WINE MEETINGS et nous accueillons à chaque édition de nouveaux acheteurs internationaux qualifiés (9 652 acheteurs en 2014).

Dans le cadre du focus USA organisé cette année, des acheteurs majeurs du marché américain nous ont déjà confirmé leur venue. »

En février Vinisud élargit ses frontières ! Quelle place occuperont les producteurs bordelais ?

PF : « Ils vont occuper une place de choix car à l’issue de chaque édition les acheteurs nous réclament leur présence, depuis plusieurs années. En 2014, à la question : Quelle région souhaiteriez-vous voir à Vinisud ? Plus de 82% des acheteurs répondaient : Bordeaux !

Vinisud est une réelle opportunité pour les Bordelais qui souhaitent rentrer en contact direct avec les acheteurs et élargir leurs propres réseaux de distribution. En participant, ils vont à la rencontre de 32 000 visiteurs fidélisés et acquis au fil des 11 éditions passées. »

Pourriez-vous nous dévoiler quelques noms ?

PF : « De nombreuses sociétés ont déjà confirmé leur participation. Nous avons comme pour les autres régions qui exposent tous les types de structure : des domaines de petite et moyenne taille, des caves coopératives, des négociants, parmi lesquels : Ballande & Méneret ; Cheval Quancard ; Bernard Magrez ; Producta ; Maison Hébrard ; Château Mercier ; Wine Partners ; Château de Brague ; Domaines Alain Aubert ; Grand Chais de France ; Les Vignerons Indépendants d’Aquitaine ; Château Cailleteau Bergeron ; Vignobles JB Vincent ; Vignobles Monségur ; Univitis ; Anthocyane ; Vitisvintage ; Prodiffu ; MT Vins Bordeaux ; Vignobles Dugoua ; Gironde et Gascogne…

C’est cette diversité et cette richesse qui créent l’attractivité et le succès de Vinisud ! »

Photo Pascale Ferranti par Darrin Ballman